プロジェクトマネージャーが成功を収めるために欠かせないのが、「しっかりと構築されたプロジェクト計画書」です。ソフトウェア開発、マーケティング施策、イベント企画など、どんなプロジェクトでも、明確な計画を立てておくことで、無駄なミスや手戻りを防ぐことができます。

この記事では、効果的なプロジェクト計画書を作るためのステップとポイントを詳しく解説します。

プロジェクト計画書とは?

プロジェクト計画書とは、プロジェクトのスタートからゴールまでの道筋を示す「ロードマップ」です。

達成すべき目標、そのための具体的なステップ、スケジュール、そしてチームメンバーそれぞれの役割や責任範囲を明確に定義します。

単なる「やることリスト」や「ざっくりしたアイデア」とは違い、計画書があることで、チーム全員が同じ方向を向き、何を・いつまでに・誰が行うのかを理解できるようになります。

さらに、情報共有の仕組みづくりやリソース配分、リスクの洗い出し、進捗管理などを体系的に行えるのも大きなメリットです。

逆に言えば、しっかりした計画がないと、途中で方針がブレたり、納期がずれたり、コストが膨らんだりと、トラブルが起きやすくなります。

プロジェクト計画書とプロジェクトチャーターとの違い

「プロジェクト計画書」と混同されがちなものに、「プロジェクトチャーター」があります。

この2つは似ているようで、役割がまったく異なります。

・プロジェクトチャーター:プロジェクトの正式な開始を宣言する文書。目的や背景、スコープの大枠、関係者の承認などをまとめ、プロジェクトマネージャーに権限を与えるもの。

・プロジェクト計画書:実際にどう進めるのかを具体的に示す実行計画。

つまり、チャーターが「なぜ」と「何を」にフォーカスしているのに対し、計画書は「どのように」「いつ」「誰が」に焦点を当てます。いわば“設計図”のような存在です。

なぜプロジェクト計画書が必要なのか?

さまざまな調査結果からも明らかなように、計画なしで進めたプロジェクトの成功率は圧倒的に低いです。

曖昧な期待値設定、タスクの重複、リソースの衝突、コミュニケーション不足など、準備不足が原因でトラブルが連鎖的に発生します。

一方で、しっかりとしたプロジェクト計画書があれば、以下のメリットがあります!

・チーム全体の認識が揃う

・作業の優先順位が明確になる

・ステークホルダーとの報告・共有がスムーズになる

計画書は単なる「管理ツール」ではなく、プロジェクトを円滑に進めるためのコミュニケーションの基盤でもあるのです。

プロジェクト計画書の必須要素:成功するための6つのポイント

しっかりとしたプロジェクト計画書を作るには、いくつかの欠かせない要素があります。

それぞれの要素には明確な目的があり、ひとつでも欠けると計画全体の整合性が崩れ、プロジェクトの成功を妨げる可能性があります。

ここでは、効果的なプロジェクト計画書を構成する6つの重要な構成要素を紹介します。

目標と目的

プロジェクト計画の土台となるのは、明確で測定可能な目標設定です。

単なる「顧客満足度を上げる」といった曖昧な表現ではなく、達成基準が明確でチーム全員が共通理解できる内容にすることが重要です。

たとえば、SMARTの原則に沿って設定します:

・Specific(具体的)

・Measurable(測定可能)

・Attainable(達成可能)

・Relevant(関連性がある)

・Time-bound(期日が明確)

例)

「ポータルサイト公開から6か月以内に顧客満足度スコアを7.2から8.5に引き上げる」など。

明確な目標があることで、途中で優先順位の衝突や仕様変更が起きた際にも、「それは目標達成に貢献するか?」という基準で判断がしやすくなります。

スコープと成果物

スコープは「プロジェクトの範囲」、成果物は「最終的に納品するもの」を意味します。

この2つを明確に定義しておかないと、後から「それも対応してくれると思っていた」という“スコープクリープ(範囲の膨張)”が発生しやすくなります。

例)

・スコープに含まれる内容:「スマホ対応のUI設計、ユーザー認証機能、アクセシビリティ対応ドキュメント」

・スコープ外の内容:「管理者向けダッシュボード開発」

このように具体的に記載し、何を行うか・行わないかを明文化することで、ステークホルダー間の認識のズレを防げます。

プロジェクトのタイムライン

タスクのリストを単なる「やること一覧」で終わらせず、開始日と終了日を設定したスケジュールに落とし込みましょう。

現実的な期間設定を行うには、チームのスキル・過去の実績・他プロジェクトとの兼ね合いなどを考慮する必要があります。

また、下記の要素を盛り込むことで、信頼性の高いスケジュールになります。

・タスク間の依存関係、リソースの空き状況、想定外の遅延に備えたバッファ

よくある失敗は「楽観的すぎる見積もり」。テストや品質保証に必要な時間を見落とさないよう注意しましょう。

予算とリソース

リソース計画には、「お金」だけでなく「人」や「時間」も含まれます。直接費(ソフトウェアライセンス、外部委託費など)だけでなく、チームメンバーの時間コストや他プロジェクトとの兼ね合いによる機会損失も考慮することが大切です。

また、下記の観点からも、現実的なリソース配分とリスクヘッジを組み込みましょう。

・特定スキルを持つメンバーの確保

・社内でリソースが重複する場合の調整

・代替人員や外部リソースの検討

リスク管理戦略

リスク管理は「起きてから対処」ではなく、「起きる前に予測して備える」ことがポイントです。

すべてのリスクを網羅する必要はありません。プロジェクトに最も大きな影響を与えそうなリスクに絞り、発生確率・影響度・対応策を整理しましょう。

例)

・開発遅延 → 代替リソースの確保

・仕様変更 → 変更管理プロセスの明確化

・予算超過 → 優先順位の再調整

早めのリスク特定と対応計画が、後のコスト超過やスケジュール遅延を防ぎます。

コミュニケーション計画

最後に見落とされがちなのが「情報共有の仕組み」です。コミュニケーション計画では、誰が・何を・いつ・どの手段で伝えるかを明確にします。

具体的には以下のような内容です。

・定例ミーティングや進捗報告の頻度

・マイルストーンレビューのスケジュール

・トラブル発生時のエスカレーションルート

・意思決定のフロー

これにより、情報の行き違いや認識のズレを防ぎ、チームの信頼関係と透明性を高めることができます。

プロジェクト計画書におけるタスク設計:構造化のコツと実践ポイント

ロジェクトの成否は、「タスクをどれだけ明確かつ効果的に構造化できるか」に大きく左右されます。

きちんと整理されたタスク構成は、責任の明確化や進捗の可視化を可能にし、重要な作業の抜け漏れを防ぐ強力なツールとなります。

この記事では、プロジェクト計画書におけるタスク設計の基本から、WBS(Work Breakdown Structure)や依存関係の管理、担当割り当てまで、実践的な考え方を紹介します。

タスクとアクティビティの違いを理解する

まず押さえておきたいのが、「タスク」と「アクティビティ」の違いです。一見似ているようで、プロジェクト計画ではこの区別が非常に重要になります。

・アクティビティ:ある成果物を生み出すための“作業のまとまり”

・タスク:アクティビティを構成する、具体的で実行可能な作業単位

たとえば「UIデザイン」というのはアクティビティです。それを細分化すると、以下のようなタスクに分けられます。

・ログイン画面のワイヤーフレーム作成

・カラースキームとフォントの設計

・モバイル向けのレスポンシブレイアウト作成

このように具体的なタスクに分けることで、「何を・誰が・いつまでに行うのか」が明確になり、チーム全体の認識が統一されます。

WBSで作業を体系的に分解する

タスクを効果的に整理するための代表的な手法が、WBS(Work Breakdown Structure)=作業分解構成図です。

WBSは、プロジェクト全体を大きな成果物単位から階層的に分解し、「どんな作業が必要か」を整理するためのフレームワークです。

WBSのポイント

・上位レベル:プロジェクトの主要成果物

・中位レベル:成果物を実現するための活動(アクティビティ)

・下位レベル:実際に実行されるタスク(作業単位)

このとき重要なのが、「100%ルール」です。

つまり、上位レベルの作業内容は、下位レベルのタスクをすべて合わせたものと一致していなければなりません。

WBSを細かくしすぎるとマイクロマネジメントに陥り、逆に粗すぎると管理が曖昧になります。見積もりや進捗追跡ができるちょうど良い粒度で設計することが成功の鍵です。

タスクの依存関係と順序を把握する

どんなプロジェクトにも、「このタスクが終わらないと次に進めない」という関係があります。

このタスク間の依存関係を理解し、正しく並べることで、現実的なスケジュールを立てることができます。

代表的な依存関係の種類:

・完了→開始:Aが終わらないとBを始められない

・開始→開始:AとBを同時に始められる

・完了→完了:AとBはほぼ同時に終わる必要がある

依存関係を明確にマッピングすると、「どのタスクが全体のスケジュールを左右するか」が見えてきます。

これを把握することで、どこに遅れの余地があり、どこに集中すべきかを判断できるようになります。

タスクオーナーと期限の設定

タスクには必ず責任者(オーナー)を明確に割り当てることが重要です。チーム全体に「担当:デザインチーム」とだけ書かれている状態では、「誰が実際にやるのか」が曖昧になり、責任が分散してしまいます。

オーナーを明確にすることで、「責任の所在がはっきりする」「進捗報告がスムーズになる」「品質と納期の両立がしやすくなる」といった効果があります。

また、期日設定の際には以下を考慮しましょう。

・タスクの複雑さ

・担当者の他業務との兼ね合い

・依存関係による制約

・外部要因による遅延リスク

特に不確実性の高いタスクにはバッファを設けておくことで、スケジュール全体の安定性が増します。

プロジェクト計画書の書き方:成功へ導くステップ・バイ・ステップガイド

効果的なプロジェクト計画書を作成するには、いきなり細かいタスクに取りかかるのではなく、全体戦略から実行レベルへと段階的に落とし込む構造的なアプローチが必要です。

この記事では、プロジェクト計画をゼロから作り上げるための6つのステップをわかりやすく解説します。

この流れに沿って進めることで、どんなプロジェクトでも確実にゴールへと導けるでしょう!

ステップ1:プロジェクトの目標と評価指標を明確にする

最初に取り組むべきは、「このプロジェクトの成功とは何か?」を定義することです。

目標は、企業全体の戦略と整合性を持たせ、誰が見ても理解できる具体的かつ測定可能な基準(KPI)を設定しましょう。

例えば、「カスタマーサポートの対応時間を48時間から24時間に短縮する」といった定量的な目標が理想的です。

「業務効率を改善する」といった抽象的な表現では、成果の判断が曖昧になりがちです。

明確な目標と指標を設定することで、チーム全体の判断軸がブレず、計画から実行まで一貫した方向性を保つことができます。

ステップ2:ステークホルダーと役割を整理する

プロジェクトを円滑に進めるためには、関係者(ステークホルダー)とその役割を明確にすることが不可欠です。

意思決定者、影響を受ける人、実務担当者などを整理し、影響力と関心度に応じた「ステークホルダーマトリクス」を作成します。

それぞれの担当者について、

- 意思決定権の範囲

- 専門分野

- 関与する時間や責任範囲

を具体的に定義しておきましょう。

この整理によって、問題発生時に誰が判断を下すのかが明確になり、意思決定のスピードが格段に上がります。

ステップ3:プロジェクトをタスクに分解する

「ワークブレークダウンストラクチャー(WBS)」を活用して、

プロジェクト全体の目標を具体的なタスク単位に落とし込みます。

まず大きな成果物(デリバラブル)を定義し、それを小さな作業単位まで細分化していきましょう。

タスクごとの依存関係を明確にすることで、スケジュールの精度も上がります。

実際に作業を担当するメンバーもこの段階で巻き込むと、より現実的で実行可能な計画が立てられます。

ステップ4:スケジュールを作成し、タスクを割り当てる

タスクを洗い出したら、次は現実的なスケジュールを設計します。

依存関係、リソースの空き状況、外部要因などを考慮してタイムラインを作成しましょう。

類似プロジェクトの過去データを参考にするのも有効です。

不確定要素が多いタスクには**バッファ期間(余裕時間)**を設けることも大切です。

また、タスクはグループではなく特定の担当者に割り当てましょう。

責任の所在が明確になることで、進捗管理と成果の追跡が容易になります。

ステップ5:マイルストーンと成果物を設定する

プロジェクトの進捗を測るために、マイルストーン(節目)を設定します。

マイルストーンは、進捗確認や関係者レビューのタイミングとしても機能します。

それぞれのマイルストーンには、客観的に評価できる成果物(デリバラブル)を紐づけましょう。

定期的なレビュー会議を設け、進捗の確認や課題の修正を行うことで、計画からのズレを最小限に抑えられます。

ステップ6:進捗をモニタリングし、計画を見直す

どんなに完璧な計画を立てても、プロジェクトは計画通りには進まないものです。

だからこそ、進行中に定期的なモニタリングと計画の見直しを行う体制を最初から組み込みましょう。

マイルストーンごとの総合レビューや、週次・月次の進捗ミーティングを通じて、タスクの遅延、リソース不足、新たなリスクなどを早期に発見します。

変化に柔軟に対応できる計画運用こそ、成功するプロジェクト管理の鍵です。

プロジェクト計画書の実例集:タスクリスト付きで学ぶ3つのプロジェクトタイプ

理論を学ぶだけでなく、実際のプロジェクトでどのように計画が機能するのかを知ることが、真の理解への近道です。

ここでは、ソフトウェア開発・マーケティングキャンペーン・イベント企画という3種類のプロジェクトを例に、目標設定からタスク構成、スケジュール設計まで、現実的なプロジェクト計画書のイメージを紹介します!

ソフトウェア開発プロジェクト計画の例

たとえば「カスタマーポータルの開発プロジェクト」では、設計・開発・テスト・リリースの各工程を綿密に連携させることが重要です。

プロジェクトの目的

ユーザーが自分のアカウント情報を確認したり、サポートリクエストを送信したり、サービス設定を管理できるレスポンシブなWebアプリを構築すること。

計画の流れ

- 要件定義・UXリサーチ

- 利用者インタビュー、顧客フィードバックの分析

- ペルソナ作成とユーザーストーリーマッピング

- ステークホルダーへのヒアリング

- 設計・プロトタイプ制作

- ワイヤーフレーム作成

- デスクトップ・モバイル両方のデザイン設計

- インタラクティブなプロトタイプでユーザーテスト

- バックエンド開発

- APIエンドポイントの構築

- データベース設計(スキーマ定義)

- 既存システムとの認証連携

- フロントエンド開発

- UI実装・レスポンシブ最適化

- 入力フォームのバリデーション処理

- バックエンドサービスとの統合

- 品質保証・テスト

- ユーザー受け入れテスト(UAT)の実施

- セキュリティ脆弱性の評価

- 自動テストと手動テストケースの設計

これらのタスクを同時並行で進めながら品質を担保する仕組みが、成功のカギとなります。

マーケティングキャンペーンプロジェクト計画の例

新しいソフトウェア製品のローンチキャンペーンを想定した計画です。

このプロジェクトでは、クリエイティブ制作・チャネル運用・効果測定の3つの流れを統合的に管理します。

プロジェクトの目的

既存顧客を中心に新製品の認知度を高め、利用促進を図ること。

計画の流れ

- 戦略設計

- ターゲットセグメントとペルソナの設定

- キャンペーン目標・KPIの定義

- メッセージ設計と訴求ポイントの整理

- コンテンツ制作

- ブログ記事、動画台本、SNS投稿、メール原稿、ランディングページなどの制作

- 一貫したトーン&メッセージを維持

- クリエイティブ制作

- 広告用バナーやSNS画像のデザイン

- 製品デモ動画の撮影・編集

- パンフレットやチラシなど印刷物の作成

- チャネル運用

- メール配信、SNSスケジューリング、広告運用設定

- セールス向け資料の配布と営業支援

- 各チャネルの効果測定と最適化

複数チームが関わるため、進行管理ツール(例:Morningmate、Asanaなど)でタスク・期限・担当を可視化するのが効果的です。

イベント企画プロジェクト計画の例

企業カンファレンスやセミナーなど、複雑な調整と期限厳守が求められるイベントプロジェクトのケースです。

プロジェクトの目的

企業ブランドの認知向上やリード獲得を目的とした大規模カンファレンスの開催。

計画の流れ

- 会場・ロジスティクス管理

- 会場選定・契約交渉

- ケータリング・機材・運営スタッフの調整

- スケジュール管理と搬入出計画

- コンテンツ・登壇者管理

- 基調講演者の選定・契約交渉

- セッション内容の企画・資料作成ガイドラインの提示

- 登壇者とのスケジュール調整

- マーケティング・参加者管理

- イベント専用サイトと申込フォームの構築

- メール・SNSを活用した集客キャンペーン

- 参加者への案内・フォローアップ体制の整備

このようなイベントでは、進行全体をガントチャートなどで可視化し、遅延リスクを早期に発見することが成功のポイントです。

プロジェクト計画を成功に導く!必須ツールの選び方

プロジェクトのスムーズな進行には、ツール選びがとても重要です。適切なツールを使うことで、チームのコラボレーションが向上し、リソース管理や進捗確認もスムーズになります。ポイントは、機能が充実しているだけでなく、操作が直感的で使いやすいこと!タスク管理、スケジュール調整、チーム間の情報共有が簡単にできるツールは、プロジェクト成功の大きな助けになります。

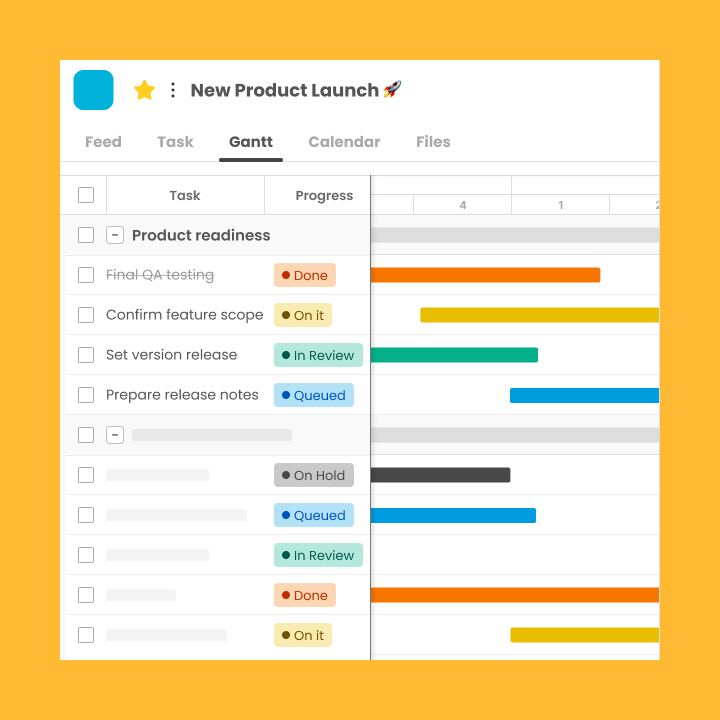

ガントチャートでプロジェクトを見える化!

プロジェクトのスケジュール管理には、ガントチャートがとても役立ちます。タスクの順序や依存関係、リソースの割り当てを視覚的に確認できるため、どの作業がどのタイミングで行われるのか、一目で把握できます。

特に、重要なタスクの確認、スケジュール上の重複リスクの把握に便利です。

また、ステークホルダーへの進捗報告にも向いており、詳細なタスクリストを見なくても全体の状況を簡単に共有できます。

ただし、大規模なプロジェクトではガントチャート自体が複雑になりやすく、正確性を保つために定期的な更新が必要です。

タスク管理はこれで完璧!カンバンボードとタスクトラッカーの活用法

プロジェクトを効率よく進めるには、タスクの見える化が欠かせません。そこで活躍するのが、カンバンボードとタスクトラッカーです。

・カンバンボード:直感的に使えるビジュアル管理システム。

「未着手」「進行中」「完了」といった列でタスクを整理できるため、チーム全員が今何をしているのか一目で把握できます。

・タスクトラッカー:より詳細な管理に向き

優先度設定、期日管理、ファイル添付、コメント共有、進捗レポートといった機能が揃っており、個々の作業をしっかり追跡できます。

どちらを選ぶかは、プロジェクトの規模やチームの働き方次第。直感的な可視化が必要ならカンバン、詳細管理が必要ならタスクトラッカー、と使い分けると効果的です!

プロジェクト管理のおすすめツール「Morningmate」

プロジェクト管理を効率化したいなら、Morningmateがイチオシです!

Morningmateは、さまざまな管理機能を1つにまとめつつ、使いやすさにもこだわった総合型のプロジェクト管理プラットフォームです。

特徴

・タスク管理、タイムライン可視化、チームコラボレーション、進捗レポートを1つで管理

・プロジェクトの種類やチームのニーズに応じた柔軟な設定

・タスクの依存関係やリソース配分を詳細に設定可能

コラボレーションを強化

・共有ワークスペースで情報を一元化

・リアルタイムコメント、ファイル共有、通知機能でチーム全員が最新情報を把握

・過剰な情報に煩わされずに効率的に連携可能

レポートと分析

進捗状況、チームパフォーマンス、リソースの活用状況を視覚的に確認でき、プロジェクトの改善点もすぐに把握!

Morningmateを活用すれば、複数のツールを使い分ける手間を省き、プロジェクト計画から進捗管理までを一元管理することが可能です。

プロジェクト計画をうまく管理するためのベストな方法

プロジェクト計画を効果的に管理するには、「しっかりとした構造」と「柔軟な対応力」のバランスが重要です。

また、チームメンバーがプロジェクトを通して積極的に関わり続けられる環境を作ることも大切です。

定期的なコミュニケーションや進捗確認、フィードバックの共有を通じて、全員が目標を意識しながら動けるようにしましょう。

さらに、過去の経験やチームからの意見をもとにプロセスを改善し続ける姿勢も欠かせません!

プロジェクト管理は「柔軟さ」と「構造」の両立がカギ!

成功するプロジェクトマネージャーは、明確な計画を立てつつ、新しい情報や優先度の変化、予期せぬトラブルに対応できるチェックポイントを組み込んでいます。

柔軟さの基本

最初の計画は、その時点で得られる最善の情報に基づいて作られます。しかし、プロジェクトが進むにつれて状況は変化します。定期的にレビューの機会を設け、進捗を確認し、前提条件を評価し、必要に応じて計画を調整することが大切です。

効果的な変更管理

計画の変更は、予算や範囲およびスケジュールに影響を与えずに実行できる仕組みが必要です。変更提案を評価する際には、以下のポイントを明確にしておくと安心です。

・プロジェクト目標への影響

・必要なリソース

・スケジュールへの影響

柔軟さと構造の両立ができれば、チームは計画に縛られすぎず、状況に応じた最適な判断を下せるようになります。

プロジェクト計画にはチームメンバーを早めに巻き込もう

プロジェクト計画の段階からチームメンバーを積極的に巻き込むことで、計画の精度が上がり、実行の成功率も高まります。メンバーが計画作りに関わると、決定の背景や意図を理解でき、プロジェクト成功への当事者意識も生まれます。さらに、現場ならではの視点から貴重な意見や改善案が得られます。

・早期関与のポイント

チームを巻き込むのは、タスク分解やスケジュール見積もりの初期段階が最適です。

実際に作業を行うメンバーは、タスクの難易度や潜在的な課題、現実的なスケジュール感を最もよく理解しています。

プロジェクトマネージャーだけで計画を作るよりも、現場目線を取り入れることで、より実行可能な計画が作れるのです!

タスクは定期的に見直して更新しよう

プロジェクト計画は、一度作っただけではすぐに古くなってしまい、効果が薄れてしまいます。計画を最新の状況に合わせて更新することが、良いプロジェクト管理の基本です。

定期的なレビューのポイント

・月次や重要なマイルストーンごとに、プロジェクト全体の進行状況をチェック

・必要に応じて、スコープやスケジュール、進め方を調整

・週次のチームミーティングでタスクの状況を確認し、問題や課題を共有

タスク更新で大切なこと

・実行中に生じた変更(方法、範囲、スケジュール)を反映

・完了状況を正確に記録

・レビュー時に得られた学びや改善点を記録し、次のプロジェクトに活かす

こうした習慣を取り入れることで、計画の精度を保ちつつ、チーム全体の理解と効率も高めることができます。

効果的なプロジェクト計画を作るためのポイント

プロジェクト計画は、科学的な分析とアートのような感覚、両方の要素が大切です。

・科学的な側面:タスク分析、時間見積もり、リソース配分、作業順序の整理など、明確で構造的な方法

・芸術的な側面:チームの動きやステークホルダーの優先度など、人の行動を理解して計画に反映すること

成功するプロジェクト計画は、詳細さと柔軟性のバランスを意識します。計画は実行のガイドでありながら、創造性や臨機応変な対応も可能にすることが重要です。これにより、チームの責任感や協力意識も高まります。

・デジタルツールの活用

ツールは便利ですが、明確な目標や効果的なコミュニケーションの代わりにはなりません。計画は全体像を意識して作ることが大切です。

・計画の振り返りと改善

プロジェクトは、共有リソースや他の活動との調整が必要な場合が多いため、計画に時間をかけることで、ステークホルダーの満足度向上、納期遅れの防止、リソースの有効活用につながります。

プロジェクト終了後には、うまくいった点と改善点を振り返り、計画スキルを高めることも重要です。

リスク管理とコミュニケーション(以下のポイントを意識!)

・早めに潜在的リスクを特定し、対策を立てる

・情報共有の方法を明確にし、ステークホルダーを巻き込み続ける

・オープンなコミュニケーションで問題を迅速に解決し、チームの信頼を維持

効果的な計画は、チーム全員が安心して動ける環境を作り、プロジェクトの成功確率を大きく高めます。

Morningmateでプロジェクト計画をもっとスムーズに

プロジェクト計画を立てるのはスタート地点に過ぎません。本当の成功は、計画をスムーズに実行できるかどうかにかかっています。

そこで活躍するのが、Morningmateです!

このツールを使えば、進捗、タスク、ファイル、チーム内のコミュニケーションを一元管理でき、プロジェクト全体を完璧に連携させることができます。

ソフトウェア開発、マーケティングキャンペーン、イベント運営など、どんなプロジェクトでもチーム全員の認識を揃え、責任を明確にできます。

今すぐ無料トライアルを始めて、プロジェクトコラボレーションの簡単さと効率の良さを体験してみましょう!